La selfie más grande de la historia: un píxel que lo contiene todo

El 14 de febrero de 1990, la nave espacial Voyager 1, tras más de una década explorando el sistema solar, recibió una orden inusual: mirar hacia atrás. La instrucción no vino de un ingeniero pragmático ni de un cálculo científico inmediato, sino de un poeta de las estrellas: Carl Sagan.

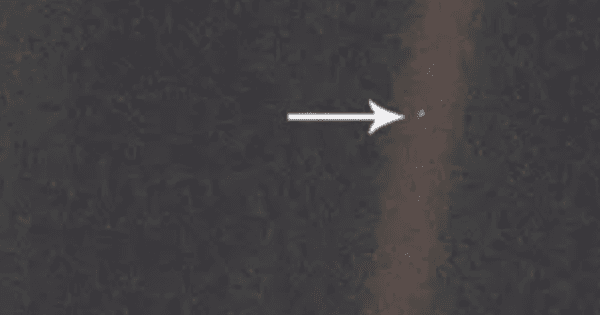

La sonda, ya en el umbral del espacio interestelar, giró su cámara para tomar una última imagen antes de apagarla para siempre. Desde seis mil millones de kilómetros, capturó a la Tierra como un punto minúsculo, perdido en la negrura, atravesado por un rayo de luz solar. Era —y sigue siendo— la selfie más lejana de la humanidad.

Sagan convenció a la NASA de que valía la pena. No para obtener datos, sino perspectiva. Lo que devolvió la Voyager fue un recordatorio visual de nuestra fragilidad: un planeta entero reducido a un píxel.

Cuatro años después, en 1994, Sagan publicó Un punto azul pálido. El libro no era solo divulgación científica. Era un manifiesto contra la arrogancia humana, una llamada a la humildad y una advertencia sobre nuestro futuro.

Mirarnos desde lejos Sagan sabía que el mayor obstáculo para sobrevivir no eran las distancias interestelares, sino nosotros mismos. Ya lo había explorado en su novela Contacto (1985): las civilizaciones que llegan a las estrellas no son las más agresivas, sino las que aprenden a cooperar, cuidar su mundo y respetar la vida.

“Los malos nunca abandonan su planeta”, parecía decir. No por falta de tecnología, sino porque se autodestruyen antes. Una civilización capaz de viajar por el cosmos es, necesariamente, una civilización en paz consigo misma.

Y ahí radica el peso de esa imagen: no es solo una foto. Es una advertencia.

El mensaje detrás del píxel En uno de los pasajes más citados de Un punto azul pálido, Sagan nos invita a mirar ese punto suspendido en un rayo de sol:

“Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez has oído hablar, cada ser humano que ha existido… cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado… cada político corrupto, cada superestrella, cada santo y pecador… vivió allí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.”

La Tierra, nos recuerda, es un escenario diminuto en una vasta arena cósmica. En ella, ríos de sangre se han derramado para que imperios efímeros reclamen una fracción de un punto. En ella, el odio y la violencia han marcado nuestra historia, mientras ignoramos lo absurdo de creernos el centro del universo.

Una lección que urge recordar Sagan lo escribió con crudeza: no hay ningún indicio de que vaya a llegar ayuda desde otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es, hasta ahora, el único mundo conocido que alberga vida. Y por el momento, es el único hogar que tenemos.

La astronomía, dijo, es un ejercicio de humildad. Y quizá no haya mejor ejemplo que esa imagen lejana de nuestro planeta. Un recordatorio de que nuestra obligación —más allá de ideologías y fronteras— es cuidarnos los unos a los otros y preservar este pequeño punto azul.

Hoy, mientras el hielo retrocede, los incendios avanzan y las guerras se multiplican, esa fotografía sigue hablándonos. No como un simple registro histórico, sino como un espejo cósmico que nos pregunta, sin rodeos: